Para o analista, as retóricas eleitorais ‘aplainam” a complexidade do mundo político e econômico e no fim uma delas se torna hegemônica e ganha o pleito

Entrevista com

Fernando Schüler, cientista político, professor do Insper e comentarista político

José Fucs, O Estado de S.Paulo

O cientista político e comentarista Fernando Schüler, também professor do Insper, uma escola de negócios de São Paulo, é um dos raros acadêmicos da área no País que procura analisar o cenário político de um ponto de vista independente.

Nesta entrevista ao Estadão, Schüler diz que é uma “ilusão” imaginar que as grandes questões nacionais vão pautar a campanha eleitoral neste ano. Segundo ele, a contradição existente entre a complexidade das políticas públicas e o déficit de informação dos cidadãos comuns se manifesta de forma acentuada nas eleições, levando os candidatos a simplificar os discursos, para atingir a massa do eleitorado. “No momento das eleições, toda a complexidade do mundo político é aplainada e substituída por grandes narrativas que competem entre si”, afirma. “No fim, uma delas termina sendo hegemônica e ganha as eleições.”

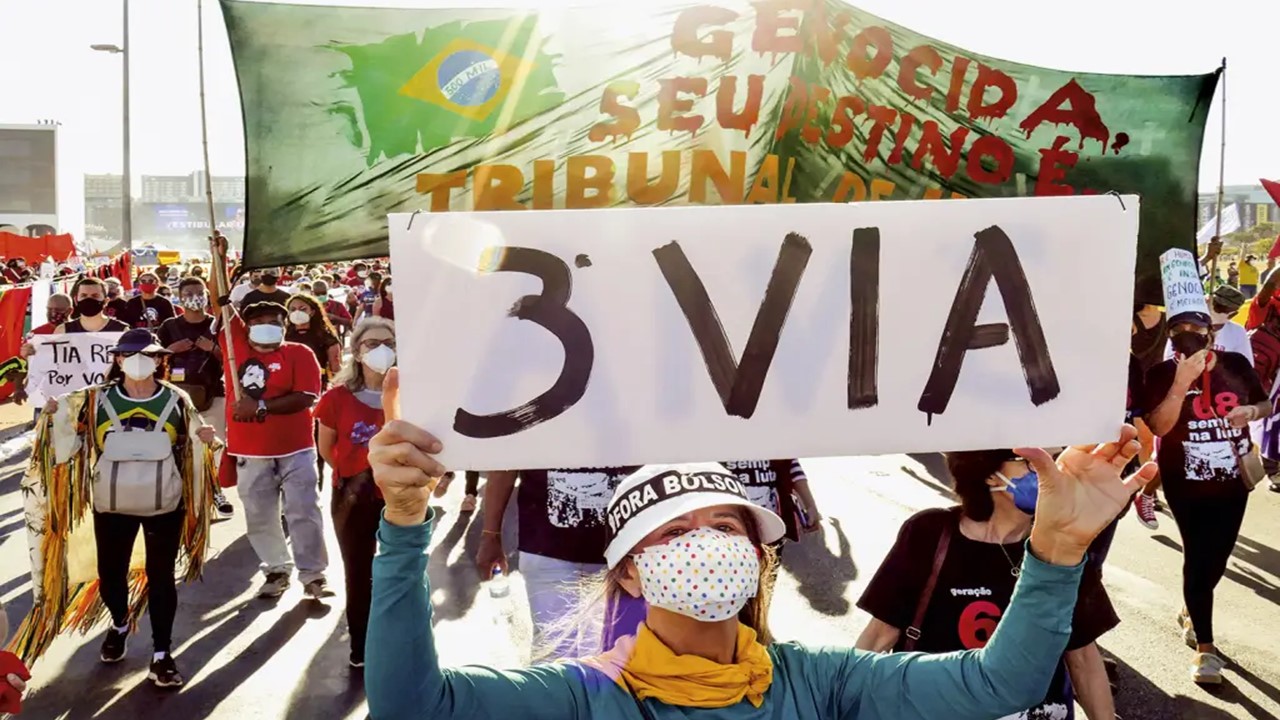

De acordo com Schüler, os candidatos da terceira via têm de encontrar uma narrativa que fale aos corações e mentes da maioria dos eleitores e consiga se contrapor aos enredos adotados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, centrado na ideia de que “nós já fomos mais felizes no passado”, e pelo presidente Jair Bolsonaro, focado em argumentos como “não me deixaram governar” e “eu sou a chance de a agenda conservadora ter algum avanço”. PUBLICIDADE

Na avaliação de Schüler, as narrativas do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro – que tem como um dos pilares a necessidade de o Brasil retomar o combate à corrupção – e do governador de São Paulo, João Doria – que se concentra na agenda “gerencialista”, de modernização do Estado, também encampada, em boa medida, por Moro – não têm apelo popular para levar um dos dois ao segundo turno. “A agenda ‘gerencialista’ é forte no mundo empresarial, no mercado financeiro, entre os economistas e em uma certa elite intelectual, mas tem um alcance menor na sociedade”, diz. “Hoje, a luta contra a corrupção não é a grande pauta brasileira.”

Além de ter de enfrentar a pandemia, o Brasil vive hoje um quadro complicado tanto na economia quanto na política. Neste cenário, como o sr. vê eleições de 2022?

Acredito que a grande pergunta neste início de ano é qual será a pauta que vai, de alguma maneira, presidir as eleições. Em 2018, havia problemas estruturais e econômicos tanto quanto nós temos hoje. Acho, inclusive, que desatamos alguns nós, embora tenhamos criado outros. Fizemos um pedaço da tarefa de casa com a reforma da Previdência. Houve um processo de austeridade e hoje temos o menor número de funcionários federais na ativa, desde 2011. Mas obviamente deixamos muita coisa pra trás. O governo abdicou desde o início de promover uma reforma do Estado, as reformas administrativa e tributária não andaram. Não apenas pela falta de convicção do governo, mas também em razão da pandemia e da procrastinação do Congresso. Não dá para fazer uma análise simplista disso. Em 2021, mesmo com a gambiarra produzida com a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Precatórios, a expansão de gastos aprovada no fim do ano, para custear o Auxílio Brasil e outros projetos de interesse do governo, chegamos a um resultado das contas públicas muito melhor do que apontavam as projeções de mercado.

Que nós o sr. diz que foram criados nos últimos anos e que não existiam em 2018?

Hoje, temos uma inflação mais alta e em 2018 tínhamos um processo descendente de inflação. Estávamos num processo de redução da taxa de juro e agora estamos num processo de aumento. Estávamos num processo de reequilíbrio fiscal e hoje temos uma enorme interrogação sobre a política fiscal, apesar do bom resultado alcançado no ano passado. Em 2018, o teto de gastos havia sido aprovado há dois anos, e demandava um conjunto de reformas para lhe dar sustentação. O País vinha de um ciclo de crescimento baixo e as reformas haviam sido paralisadas no fim do governo Temer. Ainda assim, a pauta econômica não foi o tema central na campanha eleitoral. O que a gente discutiu? Guerra cultural, kit gay, redução da maioridade penal, escola sem partido, um certo discurso moralista. Mesmo no terreno da corrupção, não discutimos nada muito objetivo, projetos concretos para enfrentar a questão, mas apenas as grandes bandeiras, que tem um certo simbolismo e são mais fáceis de entender, como prisão em segunda instância, o balanço da Lava Jato ou se alguém era a favor ou contra o foro privilegiado. E, por aí, ficamos. Essas questões estão muito longe de ser as mais importantes, mas surgem na epiderme da política e pautam o debate público.

Como, afinal, esse quadro que o sr. descreveu deve afetar as eleições deste ano?

É muito difícil saber qual será a pauta da campanha. No momento das eleições, toda a complexidade do mundo político é, de certa forma, aplainada e substituída por grandes narrativas que competem entre si. No fim, uma delas termina sendo hegemônica e ganha as eleições. É uma ilusão imaginar que haja uma conexão entre o que se passa nas eleições e a pauta que mobiliza uma certa camada afluente na sociedade, nos terrenos da economia, do jornalismo, das políticas públicas ou no meio empresarial. Embora o País precise de uma reforma administrativa, isso não será pauta da campanha. Isso vale para a reforma tributária e para a discussão sobre o que fazer com a educação pública. As eleições trituram a complexidade que é própria das políticas públicas. Há uma contradição, que faz parte da natureza da democracia, entre a complexidade dos temas envolvidos nas escolhas públicas e o permanente déficit de informação das pessoas. Muita gente imaginou que a abundância de informação oferecida pela internet poderia resolver isso, mas não resolveu. Hoje é difícil distinguir com clareza o que é ficção e o que é realidade

É interessante que o sr. fala em déficit de informação por parte das pessoas e de abundância de informação ao mesmo tempo.

Esse é o paradoxo. Com a revolução tecnológica, há uma enorme massa de informação disponível, um overload de informações, que se apresentam de maneira caótica. Mas as pessoas têm pouco incentivo para buscar informação relevante, separar o joio o trigo, verificar o que é verdadeiro e o que é fake, e agir com responsabilidade. Não é à toa que o grande tema contemporâneo são as fake news, porque você não consegue distinguir exatamente o que é verdadeiro e o que é falso. Em muitos sentidos, o mundo em que vivemos confirma a profecia de Jean Bauldrillard (1929-2007), o filósofo da hiper-realidade, de que é cada vez mais difícil distinguir com clareza entre a ficção e a ealidade. É como se o mundo virtual colonizasse o mundo real. Esse fenômeno é amplificado pelo ingresso de milhões de pessoas no ativismo político, pela via digital. Os indivíduos adquiriram poder, mas tiveram nenhum incentivo a mais para agir com responsabilidade no mundo político.

O sr. poderia dar um exemplo concreto para ilustrar o que está falando?

Há alguns dias, por exemplo, houve uma operação pela Polícia Federal que atingiu os irmãos Ciro e Cid Gomes (respectivamente pré-candidato à Presidência pelo PDT e senador pela mesma sigla), por suspeitas de irregularidades em obras do estádio Castelão, em Fortaleza. Imediatamente, o que se viu foi uma pequena guerra de narrativas. Opositores de Ciro aplaudiram a operação; seus apoiadores ou potenciais aliados sugeriram que ela tinha “motivação política”. É previsível que os agentes políticos ajam desta maneira. Muita gente da própria mídia ou da academia, sem dispor de nenhuma informação objetiva sobre o que efetivamente aconteceu, chancelou uma ou outra visão sobre a natureza “política” – ou não – da operação. Escutei gente garantindo que a operação era a “prova” de que há uma polícia política no Brasil. Sempre a partir de um raciocínio de tipo impressionista, no qual se supõe que um punhado de episódios dispersos, reunidos a partir de uma certa “lógica”, sirvam como prova de alguma coisa.

É provável que isso tenha a ver com todas as trocas que houve na Polícia Federal nos últimos tempos, influenciadas pelo presidente Jair Bolsonaro…

Uma operação da Polícia Federal é autorizada pelo Poder Judiciário. Então, deveríamos não apenas ter uma polícia política, mas um Judiciário político também. Conhecendo as instituições de Estado no Brasil, acho improvável isso acontecer. É evidente que instituições de Estado erram. Recentemente, escrevi um texto sobre aquela operação contra o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 2017, que acabou com o suicídio dele. Para mim, aquilo foi um erro. Agora, isso não significa que uma instituição de Estado, como a Polícia Federal, ou qualquer outra, esteja corroída em sua estrutura, funcionando com finalidade política, sem que ninguém – o Ministério Público ou a própria mídia – denuncie isso com base em informações objetivas. Não estou dizendo que isso, em tese, não esteja ocorrendo. Apenas que não temos informações suficientes para dizer se está ou não, ainda que as pessoas se comportem como tivessem.

O sr. poderia citar algum outro exemplo desse conflito entre a ficção e a realidade hoje?

Há inúmeros casos nesta direção, que atingem tanto a direita quanto a esquerda. São interpretações fantasiosas e irresponsáveis sobre acontecimentos reais, cujo efeito prático pode ser muito mais grave do que o de uma fake news. De certa forma, se a gente fizer um balanço do que falaram contra o Bolsonaro no ano passado, vamos ver que muita coisa não tinha base real. Disseram, por exemplo, que teria havido uma tentativa de golpe na manifestação de 7 de setembro e que haveria uma invasão do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Congresso. Era pura fantasia, um exercício do que o (escritor italiano) Umberto Eco chamaria de ‘irrealidade’. Agora, pergunta se dois, três dias depois alguém disse ‘olha, nós nos enganamos’. É claro que não. Embora fundamental para o País, a agenda de modernização do Estado não é sexy para o eleitor médio

Agora, voltando ao tema da pauta das eleições, alguns analistas dizem que ela vai se concentrar nas grandes questões da economia. como o sr. analisa isso?

Isso é o que eu chamo de wishful thinking (pensamento positivo). As pessoas sempre acham que é lógico que esta seja a pauta, porque cada um tem um certo viés. Agora, uma pesquisa recente que eu analisei mostrou que, no campo das pessoas que dão suporte ao Bolsonaro, a pauta vai ser “não nos deixaram governar”, “não conseguimos fazer o que era preciso para derrotar o sistema”, “a pandemia foi usada pelo sistema político para parar a grande transformação que seria feita pelo capitão”, “ele merece mais um mandato para terminar sua obra restauradora”. Do outro lado, você vai ter uma grande narrativa em torno do Lula, na linha de que “já fomos mais felizes no passado”, “com o Lula, o Brasil viveu um grande momento, havia quase pleno emprego”, “o Brasil ocupava um lugar de destaque no mundo, era a bola da vez”, e “só o Lula para reconstruir tudo que foi destruído nos últimos anos”. É previsível que isso aconteça. Os marqueteiros de campanha sabem como lidar com essas narrativas. Então, acredito que é otimismo demais imaginar que alguma discussão econômica séria vai pautar o grande debate eleitoral, especialmente no caso de medidas duras que o País precise tomar. Oxalá isso acontecesse. A campanha seria muito mais positiva.

Agora, entre os candidatos da chamada terceira via, qual deve ser a pauta, de acordo com essa pesquisa que o sr. mencionou?

Do lado da terceira via, você tem uma narrativa do (ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública) Sergio Moro (pré-candidato pelo Podemos) dizendo “o Brasil precisa retomar o combate à corrupção”, “a Lava Jato foi um movimento inédito na história do Brasil, que levou à condenação de grandes políticos e empresários, mas foi abortado, em boa medida, pelo sistema político, e é preciso retomar o seu fôlego”. Agora, na faixa da terceira via, haverá também uma narrativa tradicional, que eu chamaria de “gerencialista”, típica do chamado centro liberal, cujo principal representante é o (governador paulista) João Doria, do PSDB, ainda que não só ele. O partido Novo também apresenta esse viés. A narrativa “gerencialista” retoma de certo modo a lógica de que “Brasil precisa de um choque de capitalismo”, que foi a bandeira levantada pelo (ex-senador e ex-governador de São Paulo) Mário Covas (1930-2001), na campanha de 1989.

O que exatamente seria essa narrativa “gerencialista” associada ao Doria e ao partido Novo?

Seu foco são os temas de modernização do Estado e de eficiência das políticas públicas. A equipe econômica de Doria, já na arrancada da campanha, dá sinais claros de que suas propostas vão seguir nesta direção, reforçando a responsabilidade fiscal e a necessidade de se avançar no programa de reformas e de abrir a economia. É uma agenda forte no mundo empresarial, no mercado, entre os economistas e em uma certa elite intelectual, mas tem um alcance menor na sociedade – e tem alguns problemas. É uma agenda que diz: “É preciso adotar medidas duras e impopulares para o Brasil deslanchar”. Além de mexer com interesses corporativos bem estabelecidos na sociedade, não é propriamente uma agenda sexy e mobilizadora. O (ex-presidente Michel) Temer implementou essa pauta, porque não tinha ambições eleitorais e podia correr o risco de adotar medidas consideradas “impopulares”, ainda que fundamentais para a modernização do País.O Lula acena para a esquerda na segunda-feira e na terça, para o Geraldo Alckmin

O que leva o sr. a dizer que essa agenda “gerencialista” não é “sexy” e é pouco atraente para a sociedade?

Nossa experiência eleitoral recente, as pesquisas e a simples observação do debate pré-eleitoral indicam isso. A agenda “gerencialista” é, sem dúvida, a pauta necessária para o Congresso Nacional. Diria que ela é central para a retomada da economia, dentro de visão de longo prazo para o País, mas envolve temas complicados e notícias duras no curto prazo. São questões difíceis de abordar numa campanha de massas. Em 2018, foi assim. O Bryan Caplan, autor do livro The Myth of The Rational Voter (O mito do eleitor racional), mostra que muitos dos temas da agenda “gerencial” ou de mercado vão contra as intuições do eleitor médio. Um dos vieses tradicionais dos eleitores é a tendência de sempre desconfiar ou não entender bem os ganhos de médio e longo prazos da economia de mercado. Outro é achar que a tecnologia destrói empregos. Ou que a economia está sempre piorando. Imagine o quanto é difícil dizer numa campanha eleitoral que “precisamos ir além na reforma trabalhista, flexibilizando mais alguns pontos da legislação, para estimular a competição e a produtividade, mas no longo prazo todos irão ganhar”. Ou então “vamos abrir a economia e será ótimo que as nossas empresas concorram com o pessoal que vem de fora”. Será que esse tipo de discussão está na cabeça das pessoas? Eu me lembro do (ex-governador de São Paulo) Geraldo Alckmin, do Henrique Meirelles (ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda) e do João Amoêdo (fundador do partido Novo) tentando colocar essa discussão na pauta em 2018. Não vingou. A pergunta é: será que neste ano vai ser diferente? Provavelmente, não.

Agora, quando falei que alguns analistas estão dizendo que as questões econômicas vão pautar as eleições, estava me referindo a coisas mais básicas, como salário mínimo, renda, desemprego, inflação, preços de alimentos, juro alto, e não a aspectos de política econômica macro, coisa de economista.

Considero estas questões como sociais. Elas estão no radar das pessoas, porque a eleição vai acontecer ainda num cenário de inflação e de juros altos, embora eventualmente em declínio. O problema é que há um certo risco aí de o debate enveredar pelo populismo, de um candidato dizer que isso está acontecendo por causa desta ou daquela reforma, que precisa ser revista, ou prometer um programa de transferência de renda ainda mais robusto que o que temos hoje. Não digo que isso irá acontecer, mas é um risco. O Lula, obviamente, é o candidato que tem a sua história mais associada a esses temas e uma narrativa econômica vinculada a conceitos como crescimento, salário mínimo, trabalhador, renda, pobreza. Isso remonta a sua história no sindicalismo e à memória positiva de seu governo. Ele não é um personagem da guerra cultural e fala com um País que a esquerda hoje tem dificuldade em falar. Diria que a pauta social, em sentido amplo, é uma espécie de chão da fábrica do Lula, tanto quanto a agenda conservadora no plano comportamental é para o Bolsonaro. Ele se sente bem falando de armas, do combate às políticas de gênero, da soberania nacional, do risco das reservas indígenas, da “nossa” Amazônia. A defesa que ele passou a fazer mais recentemente das “liberdades” e mesmo a agenda econômica liberalizante ficam estranhas em Bolsonaro. Soam distantes de suas convicções, além de ter um apelo eleitoral duvidoso, como falei há pouco.

Como o sr. vê as perspectivas dessas narrativas nas eleições de 2022? Quais devem se sobressair?

Acredito que, neste início de ano, três grandes narrativas surgem como as mais potentes. Uma, como falamos, é a que olha para trás, que é a narrativa do Lula, dizendo “nós precisamos retomar algo que perdemos, precisamos de uma liderança que em algum momento entregou algo positivo para o País”. O Lula tem 45% ou 48%, nas pesquisas, sem deixar claro o que vai fazer no governo. Há muita gente preocupada com o teto de gastos, horrorizada com a quebra feita pela PEC dos Precatórios, apreensiva com a continuidade das reformas, mas não dá lá muita bola quando o Lula diz que é contra o teto e que vai reverter a reforma trabalhista. Muita gente faz o seguinte raciocínio: “O Lula já disse muito coisa nessa linha, mas depois teve aquela boa gestão econômica com o (Antonio) Palocci (ex-ministro da Fazenda), lá atrás”. O Lula é um extraordinário estrategista e sabe lidar bem com a ambiguidade. Acena para a esquerda na segunda-feira e na terça, para o Geraldo Alckmin. De certo modo, entende a complexidade brasileira. Ele pode até manter seu apoio a ditaduras latino-americanas, porque sabe que, no fundo, ninguém está preocupado com isso. Seu governo está fortemente associado a um momento positivo da vida brasileira, independentemente de ele ter se beneficiado do ciclo de alta das commodities no mercado internacional. Acredito que o Lula também venceu o jogo no tema da corrupção. As decisões do Supremo equivalem, de modo geral, no debate público mais amplo, a um atestado de idoneidade para ele. Não entro no mérito se a decisão foi certa ou errada, mas é um fato. Esse cenário, evidentemente, pode mudar com o debate eleitoral. É o que nós vamos ver nos próximos meses.A rigor, a grande entrega do Bolsonaro para o público conservador foi a indicação do André Mendonça para o STF

Fora a narrativa do Lula, que outras devem se destacar e ter mais alcance na campanha?

Outra narrativa que surge com potência é a do Bolsonaro. Além de privilegiar pontos como “não me deixaram governar” e “houve a pandemia, o sistema, o Supremo, e eu preciso de mais uma chance”, a narrativa do Bolsonaro deve focar no argumento clássico de qualquer candidato à reeleição: “Quatro anos estão longe de ser o suficiente, preciso completar a minha obra”. Obviamente, haverá a tradicional apresentação das “conquistas” do governo, centrada na agenda de infraestrutura e de parcerias com o setor privado, coordenada pelo ministro Tarcísio (Gomes de Freitas, da Infraestrutura), e em alguns ganhos regulatórios, como os marcos do saneamento e das ferrovias. É previsível também que ele se volte ao público conservador e ao chamado “bolsonarismo identitário”, que é o público que esteve nas ruas, nas motociatas, nos aeroportos e nas manifestações de 7 de setembro. É a sua base de segurança, que ele considera como sendo suficiente para ir ao segundo turno. O sinal de que ele deve seguir esse caminho foi a indicação do André Mendonça (ex-advogado-geral da União) para o STF, que representou um momento de reconexão do Bolsonaro com o público conservador. Teve um simbolismo aí. A oposição satirizou a vibração da Michelle Bolsonaro, mas isso tem um significado para o público evangélico. A rigor, a grande entrega do Bolsonaro para o público conservador foi o André Mendonça. Ele vai dizer “olha, fiquem comigo, porque sou a melhor chance de vocês terem mais ministros no Supremo”, “eu sou a chance dessa agenda conservadora ter algum avanço, mesmo que seja pequeno”, “a gente já viu que o Congresso é difícil, que o País é difícil, mas do outro lado tem o Lula”. O grande problema de Bolsonaro é ir além disso. Sua rejeição, hoje, está acima dos 60%. Ele perdeu o eleitor médio, ou grande parte dele. No momento, parece um candidato forte para ir ao segundo turno, mas frágil para ganhar a eleição. De novo, o debate eleitoral pode alterar isso, mas é o quadro que está aí.

Na economia, qual deve ser a narrativa do Bolsonaro, já que ficou claro que ele não se identifica de fato com a agenda liberalizante defendida pelo ministro Paulo Guedes?

Uma questão relevante é saber se Bolsonaro irá manter ou não o Paulo Guedes como formulador da política econômica e seu interlocutor com o mercado. Será que, hoje, o Paulo Guedes tem condições de ser e será o avalista do programa econômico do Bolsonaro? A minha impressão é de que o Bolsonaro não tem alternativa. É difícil que ele disponha de um economista da estatura do Paulo Guedes para cumprir essa missão. Agora, se isso se confirmar, acredito que o Paulo Guedes terá de ir ao mercado e dizer: “Olha, as nossas privatizações não deslancharam, as reformas administrativas e tributárias não andaram, mas agora tudo isso irá andar”. Não será um trabalho fácil, mas acho que ele vai dizer que, apesar das dificuldades, o governo conseguiu aprovar a Lei da Liberdade Econômica, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central e o novo marco do saneamento. Deverá ressaltar também a aceleração das PPPs (Parcerias Público Privadas) e retomada da economia no pós-pandemia. A esquerda dirá que tudo foi uma política neoliberal irresponsável e o centro liberal dirá que foi uma agenda pífia, que deixou para trás reformas importantes, que nenhuma privatização relevante foi entregue e coisas do gênero. O governo, provavelmente, vai responder dizendo “nós fomos atropelados pela maior pandemia dos últimos 100 anos, que perdura até hoje”. Mas a verdade é que o próprio governo perdeu a crença na agenda de reformas e a pauta de Paulo Guedes nunca foi, de fato, a pauta do governo.

E, entre as narrativas da terceira via, qual deverá ser a dominante, na sua avaliação?

Uma das incógnitas da campanha é saber se a agenda ética e moralizadora, que põe a corrupção no centro do jogo e é herdeira da Lava Jato, está viva o suficiente e será capaz de alterar o cenário eleitoral. Disso vai depender muito do futuro da candidatura do Moro. Ele está fazendo um esforço para ampliar a sua pauta, na direção do centro liberal. O convite ao economista Affonso Celso Pastore é um sinal importante desta estratégia. É um aceno para uma parcela do eleitorado que historicamente seguiu o PSDB. Um dos grandes problemas da terceira via, hoje, é o fato simples de que Lula vem ocupando boa parte de seu espaço. Vem, literalmente, encurtando o seu terreno. O namoro com o Alckmin cumpre esse papel. A perspectiva de uma chapa Lula-Alckmin lança a seguinte questão para os eleitores que estão mais ao centro: “Se eu tenho a chance de votar nesse sujeito aqui, que fez uma aliança com o PSDB histórico, com setores reformistas representados pelo Alckmin, por que vou apostar em um candidato que aparece com 3% ou 5% nas pesquisas, cuja viabilidade eleitoral é remota? Então, acredito que a gente caminha para mais uma eleição polarizada. Só que, desta vez, o Lula está sabendo ocupar os espaços ao centro, coisa que Bolsonaro terá muita dificuldade em fazer. O Moro é um quadro preparado e sua candidatura tem charme, apelo e história, mas precisa mais do que isso para decolar

Olhando para o cenário hoje, então, o sr. não vê muita chance de o Moro ou o Doria chegar ao segundo turno?

O Moro teve um crescimento quando lançou a candidatura, mas vem tendo dificuldades para continuar crescendo. Não estou dizendo que ele não possa crescer. Mas é difícil. Ele precisa de estrutura partidária, de uma aliança política grande, de um argumento mais abrangente do que esse de ter sido o juiz da Lava Jato. A pauta anticorrupção é insuficiente para alavancar uma candidatura. Não é a grande pauta brasileira hoje. Então, o Sérgio Moro vive esse dilema. Ele é um quadro preparado e sua candidatura tem charme, apelo, história, mas a campanha presidencial exige mais do que isso. No caso do Doria, vejo um desafio ainda maior. Como já falamos, ele terá de encontrar uma forma de mostrar para um eleitorado de massa, que não é o de São Paulo, que o Brasil precisa de um gestor e de uma agenda modernizante. Seus argumentos mais forte são “eu fiz a vacina, nós temos o Butantan” e “São Paulo cresce mais do que o Brasil”. O problema é que isso pode parecer algo arrogante. O Doria também quebrou pontes com o eleitorado conservador e vai precisar desse eleitorado se quiser tirar o Bolsonaro do jogo e ir para o segundo turno. Ele tem estrutura, discurso e coisas para mostrar. Será um desafio e tanto.

O sr. disse que a pauta “gerencialista” não tem apelo eleitoral, mas em 2018 o grupo que a defende acabou sendo o fiel da balança, ao apoiar o Bolsonaro no segundo turno.

E pode fazer a diferença de novo agora. O chamado mercado, um amplo conjunto de forças econômicas, empresas, operadores dos mais variados setores da economia, talvez até preferisse o Doria: Mas o pessoal diz o seguinte: “O Doria tem mais a nossa cara, defende as nossas pautas, sem a instabilidade e as vacilações de Bolsonaro. Só que ele tem apenas 5% nas pesquisas”. O mercado, em geral, tem uma percepção muito pragmática da política. Isso significa que eles vão pesar dois fatores. De um lado, algum compromisso com as reformas; de outro, a viabilidade eleitoral. Não é um voto ideológico. Se o Doria tivesse 15% nas pesquisas, o candidato do mercado seria ele. Como não tem, uma parte pensa: “O Bolsonaro tem 25% e bem ou mal tem o Paulo Guedes lá, que fez a reforma da Previdência e deu autonomia para o Banco Central”. Outra parte tenta imaginar um Lula moderado, com alguém como o Meireles no comando da economia. Então, é difícil quebrar a polarização, pois ela realimenta a “fuga do centro” e alimenta a si mesma. A gente tem de lembrar também que o chamado centro liberal, no Congresso, votou quase sempre com o governo, na agenda econômica. Apoiou a nova Lei das Ferrovias, a autonomia do Banco Central, a reforma da Previdência, o marco regulatório do saneamento e outras medidas liberalizantes. O desafio de Moro e Doria agora é mostrar são competitivos. Ultrapassar a barreira dos dois dígitos nas pesquisas, e a partir dai entrar no jogo de verdade. Mas não vai ser fácil romper essa polarização. Durante vinte anos, nós ficamos numa polarização PT/PSDB. Foi muito difícil quebrar isso. Quem quebrou foi o Bolsonaro, porque o clima do País mudou, porque o PSDB, assim como o PT, também cansou, por causa dos escândalos que atingiram o Aécio Neves (ex-governador de Minas e ex-presidente do PSDB), por “n” razões. Mas durou seis longas eleições. Quem é mais à direita, antipetista, pode até achar o Bolsonaro inviável. Mas, quando olha para o outro lado e vê o Lula, o Bolsonaro volta a se tornar uma “bola de segurança”. Com o Lula, acontece isso também, mas em escala bem menor.

Em 2018, o Bolsonaro se colocou contra a “velha política” e no governo acabou se aliando ao Centrão. Até que ponto isso também deve afetar a narrativa do Bolsonaro nestas eleições?

O Bolsonaro sempre foi um integrante do sistema. Ele se apresentou como um candidato do anti-establishment, mas foi rapidamente reabsorvido, no plano operacional da política, mas também no plano simbólico. O ápice disso foi o ingresso no PL, um partido do Centrão. Hoje, objetivamente falando, quem sustenta politicamente o governo Bolsonaro é extrato mais tradicional do sistema político brasileiro. Por aí, ele realmente perdeu o charme. Acho que, nestas eleições, aqueles fenômenos das grandes candidaturas alternativas, do qual o (ex-governador Wilson) Witzel (que sofreu impeachment), no Rio de Janeiro, talvez tenha sido o exemplo mais notório, mas houve muitos outros, como o (governador mineiro Romeu) Zema e vários parlamentares, na Câmara dos Deputados, terão mais dificuldade para se eleger. De alguma forma, o sistema retomou o controle do jogo, no interesse do governo e em certa medida sob o comando do próprio governo. No sistema político brasileiro quem comanda a agenda política do Congresso é o governo. O presidente é o príncipe do sistema. Esse é o nosso modelo de “presidencialismo de coalização”. O Bolsonaro iniciou o governo contrariando essa norma e está terminando perfeitamente ajustado a esse padrão. O governo começou sem base no Congresso e está terminando com base. É uma base um tanto disforme, mas ela existe, está lá. Tem sido majoritária. Seu grande operador hoje é o (deputado) Arthur Lira presidente da Câmara. Nós voltamos a um padrão de coalizão majoritária no Congresso, a um custo muito alto. Acho que o maior símbolo disso são as emendas de relator, o fundão eleitoral. Mas está lá a coalizão governamental. O governo ganhou o comando das duas casas, especialmente a Câmara dos Deputados.

Uma última pergunta: neste cenário que o sr. traçou aqui, que é bem complicado, dá para enxergar uma luz no fim do túnel? O que pode surgir de bom desse caldeirão de narrativas?

Eu não vejo nenhuma razão para um otimismo exagerado nem para um pessimismo exagerado. Acredito que o País fez algumas reformas importantes nos últimos anos, deixou de fazer outras reformas importantes, e assim vamos. Nós não somos a Nova Zelândia nos anos 1980. Não somos um país que está dando um salto, como a Coréia do Sul deu. Somos um país em que é difícil fazer reformas. Mas estamos muito longe também de ser uma Venezuela. Estamos mais próximos do grupo que tem o Peru, o México, a Colômbia e o Chile, que são países que, em maior ou menor escala, têm uma política fiscal relativamente arrumada, banco central independente, programas de natureza social relativamente robustos. Na minha visão, o Brasil soube dar conta da tarefa democrática, fez um pacto nos anos 1980, fez uma Constituição, vai para a sua nona eleição, com todos os problemas que a gente conhece. Nenhuma democracia é perfeita, muito menos a nossa, que é jovem. Mas, de alguma maneira, nós soubemos lidar com a tarefa democrática nesses 35 anos. Só que, em relação à modernização do País, acho que não. Esse é o grande desafio brasileiro, a chamada tarefa de modernização. O Brasil é um país que fracassou socialmente. Nós ainda temos 13% da população vivendo abaixo da linha de extrema pobreza. Nós temos uma das piores educações públicas dos países medidos pelo Pisa, que é um teste da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) com alunos de 15 anos.

A que o sr. atribui essa dificuldade toda para o País avançar?

O (economista) Marcos Mendes, meu colega no Insper, tem razão. O Brasil é um país difícil para fazer reforma, porque tem uma classe dirigente atrasada, um Estado grande, regulador, intervencionista, que gera corporações fortes. Nós temos o Judiciário e o Congresso mais caros do mundo em relação ao PIB (Produto Interno Bruto). Um parlamentar no Brasil custa 528 vezes a renda média do País. Em segundo lugar, vem a Argentina, com 228 vezes, e a média das grandes democracias é 40. O Brasil é esse país. Até hoje, não conseguimos botar um teto de verdade nos vencimentos do funcionalismo público. A grande questão é se o Brasil vai entrar num processo mais acelerado de reformas ou vai continuar patinando. O Brasil não decidiu ainda se quer ser um país capitalista, aberto, moderno e competitivo. Esse é o ponto. Essa decisão não foi tomada. O Brasil patina nessa discussão. Essa deveria ser a grande discussão das eleições.