História de Clarissa Pacheco – Jornal Estadão

Texto atualizado às 8h35 de 22 de março de 2025 para incluir explicação sobre caso dos vereadores

Era uma terça-feira, dia 28 de agosto de 1979, quando o último dos presidentes do regime militar brasileiro, João Figueiredo, assinou a Lei 6.683/1979, conhecida como Lei da Anistia. Ela

perdoava todos os crimes políticos ou conexos a eles cometidos entre 2

de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979 – o que significava que todos

aqueles que tinham tido seus direitos políticos suspensos e que tinham

sido punidos até aquele momento pelos Atos Institucionais e

Complementares da ditadura militar estavam livres.

No último domingo, 16, a orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, recebeu uma manifestação em favor da anistia para

os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e para o

ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), denunciado por tentativa de golpe de

Estado. Logo depois, uma frase escrita numa cartolina se espalhou feito

mantra nas redes sociais: “Anistiados de 1979 são os ditadores de

hoje”.

Outras postagens fazem comparações entre os dois momentos históricos e

mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usando uma camisa

pró-anistia durante a ditadura. Há até quem alegue que a lei de 1979

alcançou apenas os militantes de esquerda contrários ao regime militar,

sem perdoar os agentes da ditadura — o que é falso.

O banco de dados Anistiados Políticos, da Comissão Nacional de

Anistia, aponta que, dentre os 39.960 requerimentos de anistia deferidos

até dezembro do ano passado, 4.514 contemplaram membros das Forças

Armadas. Outros 277 anistiaram integrantes de Forças Auxiliares, como

Polícia Militar, Bombeiros e Guardas, e 53 alcançaram membros das

polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal.

Aqueles que atuaram diretamente na militância em organizações de

resistência à ditadura são menos numerosos: são 356 militantes

anistiados, além de outros 281 integrantes do Grupo dos Onze – uma

organização de esquerda.

Entre os anistiados também há professores (586), camponeses (354),

jornalistas (340) e bancários (217), dentre outros grupos profissionais

perseguidos durante o regime (veja mais abaixo).

Mas, afinal, o que foi a Lei da Anistia de 1979, por que o caso dela é

diferente da situação mais recente e por que, além dos perseguidos, os

algozes da ditadura também foram perdoados? O Verifica conversou

com especialistas para entender como se deu o perdão político no final

do regime militar brasileiro ocorrido de 1964 a 1985.

Torcida do Corinthians com faixa com os dizeres “Anistia ampla, geral

e irrestrita” antes da partida contra o Santos, válida pelo Campeonato

Paulista, realizada no estádio do Morumbi,São Paulo, SP. 11/02/1979.

Foto: Domício Pinheiro/ Estadão

Como começou a luta pela anistia na ditadura?

A Lei da Anistia de 1979 não é a única deste tipo no Brasil, e sim a

mais recente. Talvez seja a mais importante, junto com a lei que perdoou

os adversários de Getúlio Vargas durante o Estado Novo e os implicados

na Intentona Comunista, de 1935.

De acordo com o historiador Carlos Zacarias de Sena Júnior, professor

da Universidade Federal da Bahia (UFBA), as anistias no Brasil

começaram no século XIX e foram bastante significativas no período da

República.

Normalmente, começavam a ser pleiteadas cedo, o que não foi diferente

na ditadura militar de 1964 a 1985. “Um movimento pela anistia se

coloca já em 1964, haja vista que o regime militar perseguiu opositores e

cassou direitos. Então a anistia é reivindicada logo em seguida”,

disse.

O historiador Felipe Duccini, que pesquisa anistia no Brasil e é autor do livro A luta pela anistia na Bahia,

cita como exemplo de uma das primeiras vozes a favor da anistia o

jornalista, intelectual e militante católico Alceu Amoroso Lima, que

escrevia com o pseudônimo de Tristão de Athayde. Segundo ele, neste

primeiro momento, pedir anistia não significava, necessariamente, ser

contra a ditadura.

Mesmo assim, a pauta não vingou porque o regime se tornou mais

violento, especialmente a partir de 1968, com o Ato Institucional (AI)

5, que suspendeu direitos e abriu caminho para o endurecimento da

repressão. Assim, o movimento pela anistia só voltou a ganhar força uma

década após o início da ditadura, quando o general Ernesto Geisel

assumiu o poder e começou a falar em uma abertura “lenta, gradual e

segura”.

“Os movimentos sociais se sentem relativamente impulsionados e

seguros para fazer essa movimentação pela anistia, então surge o

Movimento Feminino pela Anistia (MFPA), que tem em Therezinha Zerbini a

figura mais notável”, afirmou Zacarias.

Therezinha era casada com um militar, o general do Exército Euryale

Zerbini, que foi cassado pela ditadura logo no início do regime, pelo

AI-1. Ele havia se declarado legalista e contra o golpe de 1964.

De acordo com Felipe Duccini, Therezinha aproveitou o protagonismo

feminino do ano de 1975, declarado pela Organização das Nações Unidas

(ONU) como Ano Internacional da Mulher, para lançar um manifesto pela

anistia e fundar o MFPA.

Therezinha Zerbini chegou a ficar presa durante seis meses em 1970,

período em que conviveu com a hoje presidente Dilma Rousseff no Presídio

Tiradentes Foto: Fernando Pereira/Secom SP

Quem se organizou a favor de uma anistia?

O Movimento Feminino pela Anistia cresceu com a criação de diversos

núcleos estaduais, e em 1978 foi formado o Comitê Brasileiro pela

Anistia (CBA). Segundo Duccini, após a criação do CBA, o lema “Anistia

Ampla, Geral e Irrestrita” se popularizou, embora houvesse divergências e

visões diferentes sobre o que se esperava da anistia.

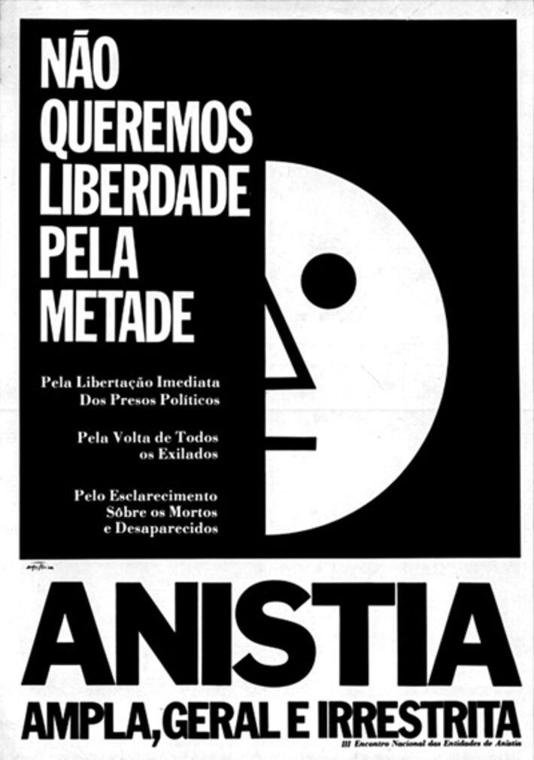

Mesmo com as divergências, a mobilização ganhou fôlego ao longo dos

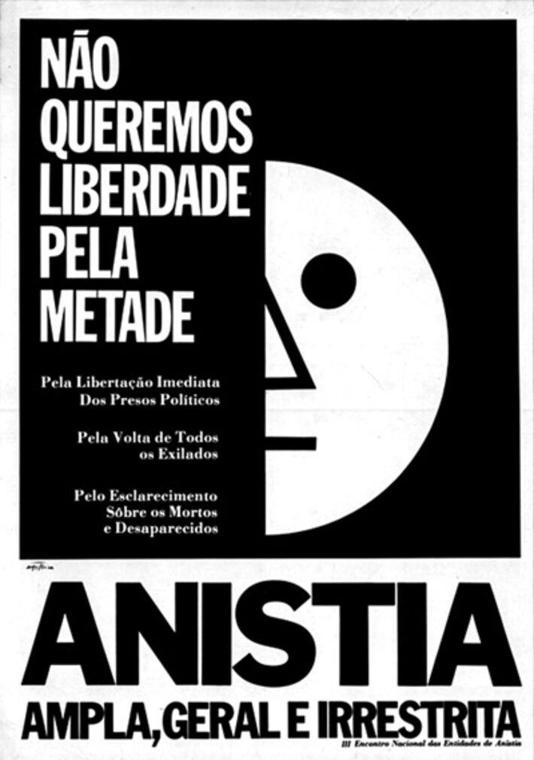

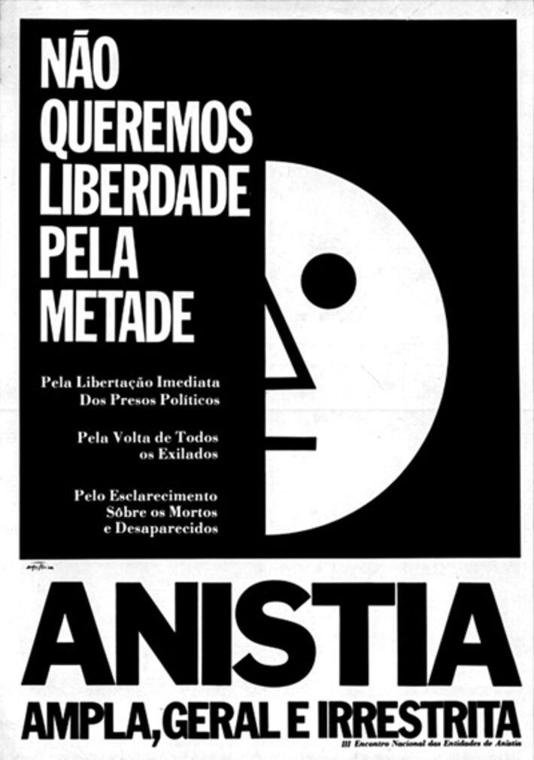

anos 1970. Cartazes em favor da anistia pediam “a liberdade imediata dos

presos políticos, a volta de todos os exilados e esclarecimentos sobre

os mortos e desaparecidos”.

Manifestações se espalharam pelo Brasil e até um show de Caetano

Veloso em Salvador, no Teatro Vila Velha, marcou a campanha. Em 1978,

apoiadores da anistia colhiam assinaturas a favor da pauta em eventos

culturais.

O historiador Paulo César Gomes, fundador do site História da

Ditadura, relembra a mobilização popular no Brasil e no exterior pela

anistia. “Os debates pela anistia começaram a representar primeiro os

mortos e desaparecidos. Depois, as pessoas que estavam presas, e havia

muitos presos quando a lei foi promulgada”, apontou.

Cartaz pedia anistia “ampla, geral e irrestrita” na década de 1970 Foto: Reprodução

Em que momento os algozes da ditadura também foram incluídos na anistia?

Com o passar do tempo, o Movimento pela Anistia alcançou amplos

setores da sociedade e se tornou o primeiro movimento social de

relevância durante a ditadura militar. Isso, é claro, chamou a atenção

do regime.

“A partir do momento que o regime militar percebeu que a anistia se

tornou a principal pauta da discussão política e que a oposição estava

avançando consideravelmente com essa pauta, o general Figueiredo

encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de anistia considerada

aceitável pelas Forças Armadas”, apontou o historiador Duccini.

A proposta de Figueiredo não anistiava os condenados por crimes de

terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal, considerados crimes

de sangue e atribuídos aos opositores do regime. Ao mesmo tempo, a lei

dizia que quaisquer crimes conexos com os crimes políticos estavam

anistiados.

“Isso foi interpretado como suficiente para isentar os responsáveis pelas mortes e torturas do regime”, completou o pesquisador.

Zacarias lembra que, como o Congresso Nacional na época era dominado

pela Arena, partido formado por aliados do regime militar, os agentes da

ditadura foram incorporados ao projeto de anistia e o Congresso acabou

votando uma lei que contemplava tanto vítimas como algozes.

“A correlação de forças não permitiu que aqueles que reivindicavam

uma anistia ampla, geral e irrestrita interditassem os militares de

serem contemplados”, disse o historiador. “Naquele contexto, os

militares foram incorporados por decisão dos próprios militares, que

salvaguardaram a eventualidade de serem punidos em seguida”.

Para Paulo César Gomes, isso significou dar certa equivalência entre

as pessoas perseguidas pelo regime e os que violaram os direitos humanos

em nome do Estado.

No final das contas, o primeiro artigo da Lei da Anistia de 1979

concedeu perdão a todos os que cometeram crimes políticos ou conexos

entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979.

O perdão se estendeu “aos que tiveram seus direitos políticos

suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de

fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes

Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e

representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e

Complementares”.

Quantas pessoas foram beneficiadas pela anistia?

Não há um número fechado de pessoas beneficiadas, uma vez que ainda

há requerimentos sendo analisados – até 4 de março deste ano, eram 4.836

pedidos aguardando análise pela Comissão de Anistia. O jornalista

Vladimir Herzog, por exemplo, morto pela ditadura em outubro de 1975,

foi reconhecido como anistiado apenas no último dia 18, 50 aos depois de

seu assassinato.

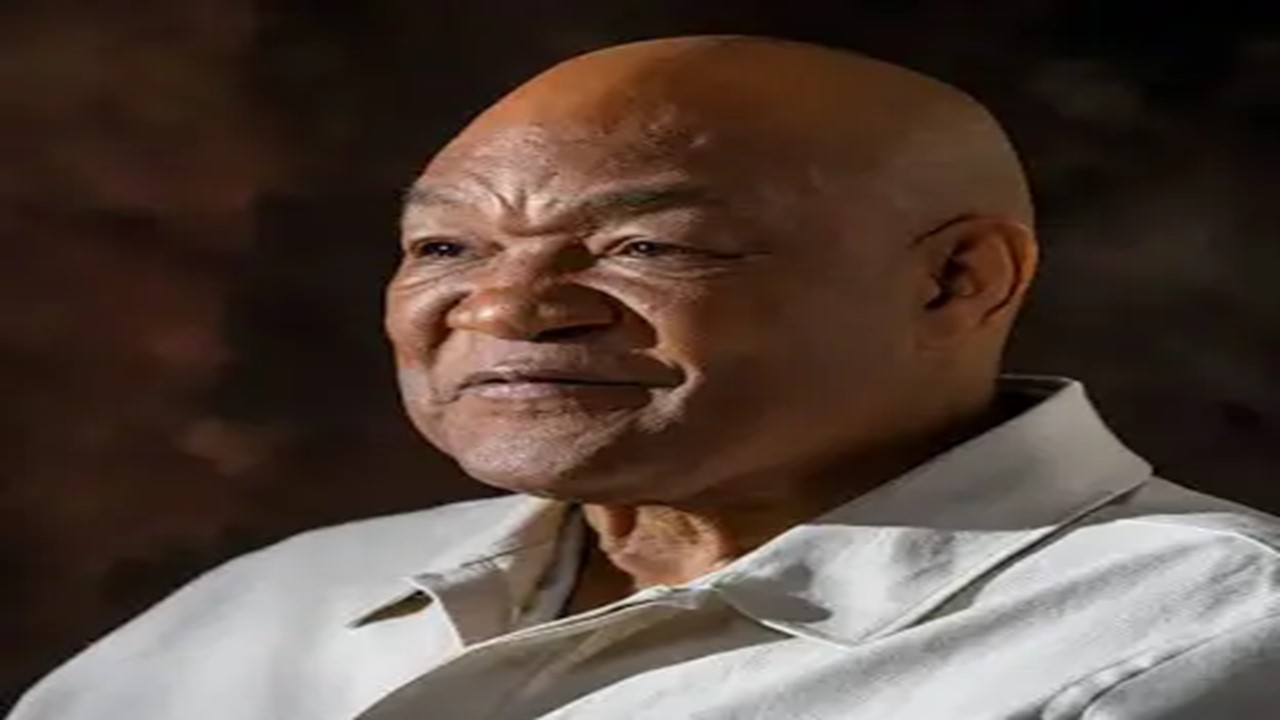

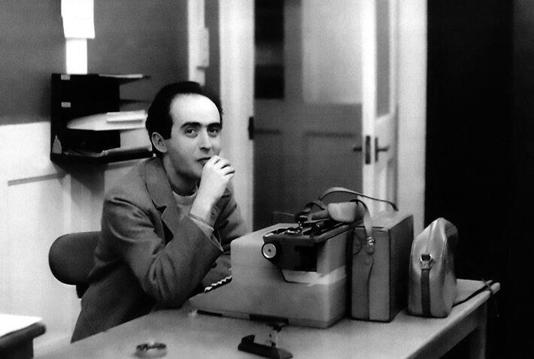

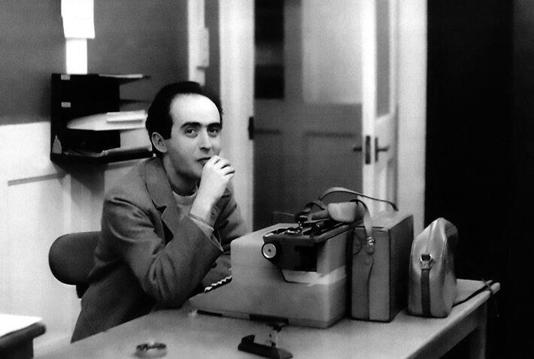

O jornalista Vladimir Herzog na época em que trabalhou no Estadão;

ele foi morto em 1975 e anistiado somente em março de 2025 Foto: Jacques

Mezger/Instituto Vladimir Herzog

Atualmente, a Comissão de Anistia mantém uma planilha com informações de Anistiados Políticos no

site de Dados Abertos do Governo Federal. Lá, é possível consultar o

status de cada pedido, o nome dos anistiados e a que grupo eles

pertenciam.

Até dezembro do ano passado, eram 80.357 pedidos de anistia, dos

quais 39.960 tinham sido deferidos. Destes, 4.514 beneficiaram militares

das Forças Armadas, mas isso não quer dizer que todos eles foram

agentes da ditadura.

Segundo a historiadora Carolina Rezende, doutoranda em História no

Centro de Pesquisas Históricas da Escola de Estudos Superiores em

Ciências Sociais, em Paris, e na Universidade Federal do Rio Grande do

Sul (UFRGS), os dados sobre militares anistiados são restritos.

“Muitos militares foram cassados e muitos fizeram pedidos de anistia,

mas você não vai encontrar dados de militares responsáveis por

violações de direitos humanos”, afirmou. “Porque simplesmente o Poder

Judiciário interpretou que a anistia de 1979 significava o perdão, o

esquecimento dos crimes da ditadura e impedia a responsabilização quando

havia ação”.

Os números da Comissão de Anistia englobam, em tese, anistiados políticos de 1946 a 1988 – um período entre Constituições. O Verifica procurou

o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, individualmente, para saber o

número de anistiados em cada uma das forças, mas só o Exército e a

Marinha responderam até a publicação desta reportagem. Há 313 anistiados

ainda vivos no Exército e 489 na Marinha.

Há, ainda, entre os pedidos deferidos, vereadores (22.102),

funcionários de empresas públicas e de economia mista (4.432),

funcionários de empresas privadas (1.485), estudantes (1.113),

categorias profissionais diversas (1.220), militantes de organizações de

resistência à ditadura (356), menores perseguidos (153) e servidores da

administração pública direta (600).

Carolina Rezende observa que o número de vereadores é tão alto porque

um dos atos institucionais da ditadura estipulava que os vereadores não

teriam mais remuneração. Na Lei da Anistia de 1979, um artigo dizia que

eles tinham direito a contar o mandato como tempo de serviço para a

aposentadoria, daí o número tão elevado.

Quanto ao total de requerimentos de anistia, Rezende lembra que o

número de pedidos é muito maior – mais de 80 mil, atualmente – e que o

fato de muitos deles terem sido negados não significa que as pessoas não

foram perseguidas.

“Muitas vezes existe uma dificuldade em apresentar provas de

perseguição política, como acontece muito em caso de trabalhadores

demitidos por participar de greves, como aconteceu com petroleiros”,

sinalizou.

Por que a sociedade brasileira aceitou o perdão aos militares?

De acordo com o historiador Carlos Zacarias, muitas pessoas na época,

inclusive grupos de esquerda, queriam “passar uma borracha” no passado.

“Havia setores que pretendiam que o regime militar ficasse para trás e

que o Brasil se reencontrasse com a democracia”, disse. “Eles entendiam

que esse reencontro passaria por passar uma borracha no passado, não

acalentar ressentimentos, não buscar revanchismos”.

Apesar disso, mesmo após a lei de anistia, houve diversas tentativas

de responsabilização, sem sucesso. Para quem segue tentando punição aos

integrantes do regime militar, aponta Zacarias, é impossível enxergar a

anistia como esquecimento.

“São as vítimas diretas da ditadura, os perseguidos políticos, os que

sofreram tortura, os familiares de mortos e desaparecidos”, lembrou.

“Essas pessoas não podem esquecer e foram elas que, nesse primeiro

momento, acusaram e permaneceram lutando para que essa anistia que tinha

sido aprovada pela lei 6.683 não permanecesse dessa forma”.

De acordo com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade,

foram 434 mortos e desaparecidos e 6.016 torturados durante a ditadura.

Porém, o próprio documento indica que o número pode ser maior.

É possível reverter o alcance da lei de 1979?

O texto da Lei da Anistia de 1979 não incluía nenhum tipo de

reparação pela perseguição aos anistiados, nem mesmo financeira. Na

Constituição de 1988, a anistia foi contemplada no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Neste momento, ela aparece como um direito do perseguido político de 1946 a 1988.

Mais tarde, em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) é publicada a Lei 9.140, conhecida como Lei dos Mortos e Desaparecidos, que estabelece uma reparação pecuniária aos familiares dessas pessoas.

Também sob FHC, em 2002, a Lei 10.559 estabelece

um cálculo para indenização aos anistiados que foram perseguidos,

perderam seus empregos, suas vagas em universidades etc.

Apesar das tentativas, não houve reinterpretação por parte do Poder

Judiciário sobre o alcance da Lei de Anistia de 1979. Ou seja, para a

Justiça, os militares que participaram de violações de direitos humanos

continuaram a não ser punidos.

Hoje, o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa dois casos de

repercussão geral que tratam do tema. Há quem acredite que é possível,

sim, haver uma reinterpretação da lei.

O primeiro caso, que tem o ministro Flávio Dino como relator, envolve

uma denúncia do Ministério Público Federal no Pará contra os

tenentes-coronéis do Exército Lício Augusto Ribeiro Maciel, acusado de

matar, em 1973, “mediante emboscada e por motivo torpe”, três opositores

ao regime militar e de ocultar seus restos mortais, e Sebastião Curió

Rodrigues de Moura, acusado de atuar na ocultação dos cadáveres entre

1974 e 1976.

O entendimento de Dino foi de que o STF deverá analisar o alcance da

Lei de Anistia de 1979 sobre crimes permanentes. Para ele, a ocultação

de cadáver não é um crime encerrado, e sim uma ação que se prolonga no

tempo.

“A manutenção da omissão do local onde se encontra o cadáver, além de

impedir os familiares de exercerem seu direito ao luto, configura a

prática do crime, bem como situação de flagrante”, disse. A posição foi

acompanhada pelos demais ministros.

Outro caso que também pode provocar uma reinterpretação na lei diz

respeito ao assassinato e desaparecimento de Rubens Paiva. O relator do

caso no STF é o ministro Alexandre de Moraes, para quem os crimes de

sequestro e cárcere privado também são permanentes e não devem ser

abrangidos pela Lei da Anistia.

Para Zacarias, há boas chances de uma reinterpretação. “Eu acho que

há já uma percepção da sociedade de que nós não podemos seguir adiante

sem rediscutir os termos da Lei da Anistia, a forma como ela foi

implementada, o benefício que ela concedeu aos agentes da ditadura”,

disse. “Acho que o reforço da vitória do filme Ainda Estou Aqui no Oscar é muito importante”.

Paulo César Gomes acredita que, se houver uma reinterpretação da lei

de anistia, será mesmo agora. “Do ponto de vista mais analítico e menos

opinativo, com todas essas movimentações jurídicas depois do 8 de

Janeiro, se a Lei da Anistia não for reinterpretada neste momento,

dificilmente vai ser em outros”, opinou.

Leia também

Quais as diferenças entre a anistia de 1979 e os casos do 8 de Janeiro de 2023?

Uma das principais pautas de apoiadores do ex-presidente Jair

Bolsonaro tem sido a anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de

8 de janeiro de 2023. O Verifica consultou juristas sobre o

assunto, e eles apontam que, dificilmente, crimes contra o Estado

Democrático de Direito seriam anistiados.

O advogado Henrique Attuch, criminalista do Wilton Gomes Advogados, diz que há crimes que a Constituição proíbe anistiar.

“De forma expressa, a Constituição Federal delimita que apenas os

crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e os

denominados hediondos não são suscetíveis de anistia”, listou. “Contudo,

em razão de uma questão de coerência interna do texto constitucional,

entendo que também os atentados contra a ordem democrática não podem ser

anistiados”.

Segundo ele, os legisladores constituintes, que fizeram a

Constituição de 1988 em verdadeira contraposição ao regime político

anterior, estruturaram o Estado Democrático de Direito a partir de

princípios que devem se manter inabaláveis.

“Assim, não faria sentido interpretar a Constituição de modo a

concluir cegamente que ela dispensaria um tratamento menos gravoso

àqueles que atentem contra sua própria existência”, disse.

O também advogado Belisário dos Santos Júnior, sócio de Rubens Naves

Santos Jr. Advogados e ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo,

aponta que não há sentido em comparar a anistia concedida aos

perseguidos pela ditadura militar e a pleiteada hoje pelos envolvidos no

8 de Janeiro.

“Essa anistia de 1979 e depois a anistia da convocação da

Constituinte de 1985, elas vêm no entorno de uma transição para o regime

democrático”, citou. “Essa transição olha para os crimes políticos

praticados por oponentes do regime autoritário com benevolência, porque a

situação já mudou. Aquelas pessoas já se incorporaram à vida normal e

aqueles crimes nem são mais considerados crimes”.

Não é este o caso do 8 de Janeiro, segundo Belisário. “A anistia que

hoje se pede é para para crimes praticados contra o Estado Democrático

de Direito”, lembrou.

“Ninguém duvida que nós vivemos uma democracia. Nós não estamos vivendo nenhuma transição”, afirmou. “Os crimes (cometidos no 8 de Janeiro) hoje ainda são considerados crimes e, portanto, não podem ser anistiados”, disse.